交互式网络教学平台的特点

更新时间:2025-09-27

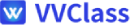

交互式网络教学平台最突出的特质,是把 “单向传递” 的课堂变成了 “双向流动” 的对话场 —— 不是老师讲、学生听的 “独角戏”,而是每一步学习都有 “回应”,每一个环节都能 “接话”,让线上学习从 “隔着屏幕的疏离”,变成 “凑在一起的热乎”。

「每一步都有 “回响” 的即时感」

最直观的体验是 “反馈不等人”。比如课堂上的小练习,以前要等收卷、批卷才能知道对错,现在学生点完选项,几秒钟就能看到自己的结果,老师的屏幕上同时跳出全班的正确率曲线 —— 错得最多的是第三题?那好,立刻停下原定进度,把第三题涉及的 “欧姆定律应用” 再拆一遍,用 “手机充电功率” 的生活例子重新讲;要是学生对某个概念举手提问,老师点一下 “邀请发言”,语音立刻接通,就像线下课堂里 “喊一声‘老师我不懂’” 那样直接。这种 “问题刚冒出来就被接住” 的即时性,把学习的 “滞后漏洞” 变成了 “当场补上” 的踏实感。

「所有人都 “在场” 的互动网」

互动不是简单的 “连麦说话”,而是把 “师生、生生、生本”(学生与学习内容)的关系织成了一张网。比如分组做项目时,小组房间里能同时发文字、传图片、开语音 —— 有人找资料,有人写框架,有人改 PPT,进度实时同步,就像在教室里围坐讨论,却不用怕 “谁抢不到话”;语文课分角色朗读,学生选好 “林黛玉”“贾宝玉”,开麦读台词,其他人的声音实时传过来,连 “语气里的小情绪” 都能听得到;甚至连作业都能 “互动”—— 学生上传的作文,同学可以写评语,老师会在批注里贴一段 “类似文风的名家片段”,让修改不再是 “红笔打叉”,而是 “一起琢磨怎么写更妙”。

「贴着自己节奏走的 “定制感”」

它像个 “懂你的学习搭子”,悄悄记住你的习惯。比如你做数学题总在 “因式分解” 卡壳,平台会把你错的题收进 “专属错题本”,再推几道同类题,附上老师录的 “因式分解小技巧” 微视频;你喜欢用 “画图” 理解地理洋流,它会优先给你推带 “动态洋流图” 的资料;要是你进度快,能自己点进 “拓展模块” 学更难的 “洋流对气候的影响”,不用等着全班一起慢;要是你进度慢,也能反复看老师的 “重点回放”,直到把 “寒流暖流” 分清楚 —— 不是 “一刀切” 的统一进度,而是 “我能决定怎么学” 的自在。

「像 “真实课堂” 一样的沉浸感」

很多平台会把 “仪式感” 做进细节里:比如虚拟教室有 “黑板”“课桌”,你能选 “靠窗的座位”,和好朋友坐在一起;物理课做 “电路实验”,不用怕接错电线烧器材,拖一拖元件就能连电路,接对了灯泡会亮,接错了会弹出 “这里短路啦” 的提示,还能反复试;化学课的 “酸碱中和反应”,滴加试剂时屏幕会慢慢变颜色,连 “酚酞变红的瞬间” 都像实验室里那样真实 —— 这种 “像在教室里上课” 的代入感,把 “线上” 的距离感揉碎了,变成 “我真的在参与” 的投入。

「跟着问题 “活” 起来的课堂」

最有意思的是,课堂内容从来不是 “定死的教案”。比如老师本来要讲 “议论文的论据”,结果学生讨论时提到 “最近的网红奶茶店排队现象”,老师立刻调取 “奶茶店排队的流量数据”,问大家 “这能当‘消费从众’的论据吗?”,甚至让学生拍张自己家楼下奶茶店的排队照发上来,一起分析 “为什么有人愿意等 2 小时”;本来计划好的 “案例分析”,变成了 “跟着学生的好奇走” 的讨论 —— 连老师都常说:“每次上课前我会备教案,但上课后,教案会变成‘学生问题的清单’,每节课都有新惊喜。”

说到底,交互式平台的核心不是 “有多少功能按钮”,而是 “让学习不再是一个人的事”—— 你提的问题有人接,你犯的错有人帮,你想深入的点有人陪你挖。它把 “线上课堂” 的 “冷”,变成了 “大家一起学” 的 “热”,把 “被动听课” 变成了 “主动凑上去对话”—— 就像小时候在教室里,举着手喊 “老师我想讲”,而老师笑着点头说 “你来” 的那种温暖。

上一篇:如何做好网络直播教学

下一篇:网络教学白板是什么