高校智慧教室建设标准

更新时间:2025-09-19

高校智慧教室的建设,核心是以 “人 - 课 - 境” 协同为导向,既不是技术的堆砌,也不是空间的简单改造,而是要通过 “灵活空间 + 智能技术 + 数据赋能” 的系统设计,支撑 “以学生为中心” 的教学转型,让不同学科、不同模式的教学都能 “用得上、用得顺、用得好”。以下是具体的建设标准框架:

一、核心理念:从 “技术优先” 转向 “教学需求优先”

智慧教室的本质是教学的 “物理延伸”,所有设计都要围绕 “解决教学痛点” 展开 —— 比如传统课堂 “互动弱”“数据缺”“场景单一” 的问题,智慧教室要能支撑翻转课堂、项目式学习(PBL)、跨学科融合、远程协作等多元教学模式,让 “教师从‘主讲’变‘引导’,学生从‘被动听’变‘主动学’” 真正落地。

二、空间布局:灵活可变,适配全场景教学

空间是智慧教室的 “骨架”,需满足 **“一教室多场景”** 的切换需求,关键要做到:

桌椅的 “可重组性”:采用轻便、带静音轮的桌椅(如六边形 / 矩形拼接桌、可旋转分区椅),能快速调整为 “传统 rows 型”(授课)、“U 型 / 环形”(研讨)、“小组簇团型”(项目协作)、“阶梯型”(大型汇报)等布局。比如原本容纳 30 人的教室,通过桌椅重组可支持 “6 组 5 人讨论”“3 组 10 人项目协作”“1 个 30 人集体分享” 三种场景,空间利用率提升 30%-40%。

空间的 “弹性边界”:通过可移动隔板、折叠屏风等设计,实现 “开放 - 封闭” 的灵活切换 —— 学生需要小组讨论时,收起隔板即可围合;需要独立思考或专注学习时,升起隔板就能形成 “个人专注空间”。

细节的 “人性化”:比如讲桌高度、屏幕角度可自由调节(适配不同身高的老师),学生座椅采用高回弹海绵(解决长时间久坐的疲劳),教室预留无线充电 / USB 接口(满足设备供电需求),这些细节直接影响师生的使用意愿。

三、技术设备:简化操作,实现 “无感知融合”

智慧教室的技术要 **“为教学服务,而非让教学迁就技术”**,核心是 “整合” 与 “便捷”:

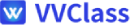

“一入口” 式智能终端:将传统的 “显示屏 + 投影仪 + 麦克风 + 录播设备” 整合为智能教学终端,具备 “智能书写、极清投屏、超高清直播录播、跨屏共享、远程互动” 等功能。比如老师不用再反复切换设备,通过一个终端就能完成 “板书书写→课件投屏→学生成果展示→直播上课” 的全流程。

“一键化” 物联管控:通过物联网系统实现 “教学环境的自动适配”—— 比如 “一键上课” 模式下,灯光自动调至合适亮度、空调切换到舒适温度、屏幕自动打开预设课件;“小组讨论” 模式下,灯光调暗、小组屏自动开启,无需老师手动调整。

“强互动” 的课堂设备:

学情反馈工具:配备实时学情辅屏,支持签到、投票、答题、弹幕互动,老师能即时看到 “哪些学生没签到”“哪道题正确率低”,随时调整教学节奏;学生能通过辅屏查看自己的互动记录,课后在平台上复习。

可留存的板书系统:采用可书写 LED 屏或互联黑板,支持 “板书与大屏同步”“分屏书写”“手势擦除”,学生扫码就能将板书保存到手机,告别 “手忙脚乱记笔记” 的尴尬。

小组多屏联动:教师端屏幕可一键广播至学生小组屏,学生的讨论成果、实验数据能即时投屏到讲台,实现 “双向共享”—— 比如理工科小组做实验时,组员的数据分析表能直接投到大屏,老师当场点评;文科小组的案例分析,组员的思维导图能同步展示。

四、数据赋能:从 “被动采集” 到 “主动支撑”

智慧教室的核心价值是 **“用数据驱动精准教学”**,而非单纯 “记录过程”:

全场景数据采集:通过 AI 摄像头、互动设备、教学平台的联动,采集 “课堂参与度”(如签到率、答题正确率、互动次数)、“学习行为”(如小组讨论时长、笔记保存次数)、“教学效果”(如课后作业正确率与课堂互动的关联)等多维度数据。

精准教学支持:数据要能 “反哺教学”—— 比如老师通过课后的 “互动数据分析”,发现 “某章节 80% 的学生答题错误”,就能针对性补充讲解;学生通过 “个人学习路径报告”,能看到 “自己在‘逻辑推理’模块薄弱”,系统会推送相关的微课、习题。

数据安全保障:教学数据(如学生答题记录、教师教案)需本地部署或加密存储,避免隐私泄露,尤其是涉及学生个人信息、学术资料的数据,要确保 “可控、可查、可删”。

五、场景覆盖:适配不同学科的个性化需求

不同学科的教学需求差异大,智慧教室需 “按需定制”,覆盖三大核心场景:

常态化授课场景:适用于日常基础课,需具备 “简化操作、高效互动” 的特点 —— 比如互联黑板、学情辅屏、一键上课,满足 “教师讲清知识点 + 学生及时反馈” 的需求。

研讨协作场景:适用于专业课、实验课,需支持 “小组探究、成果共享”—— 比如小组多屏、可重组桌椅、智能协作单元,满足 “项目式学习、跨学科融合” 的需求(如理工科的实验数据共享、文科的案例讨论)。

沉浸体验场景:适用于跨学科课程、虚拟仿真教学(如医学的虚拟手术、设计类的 3D 建模),需具备 “沉浸式显示”(如环幕、裸眼 3D)、“虚拟互动”(如 VR 设备、动作捕捉)功能,让学生 “亲临其境” 体验无法实地参与的场景(比如历史课的 “虚拟博物馆”、理工科的 “虚拟实验室”)。

六、可持续性:适配未来教学的 “成长型” 设计

智慧教室的寿命不应只看 “当前好用”,还要考虑技术迭代与需求变化:

硬件的可升级性:比如智能终端要支持 “模块替换”(如未来更换更高清的屏幕、更智能的摄像头),避免 “一次建设、五年过时”。

软件的可迭代性:教学系统要支持 “用户反馈驱动优化”—— 比如师生使用时提出 “希望增加‘分屏批注’功能”,系统能通过在线更新实现,无需更换硬件。

模式的可拓展性:预留 “接口” 支持未来的教学模式,比如 “元宇宙课堂”“AI 助教” 等新技术的融入,让智慧教室能 “跟上教学改革的脚步”。

最后:从 “建设” 到 “使用” 的关键 —— 用户体验

智慧教室的成功,最终要看师生是否 “愿意用、喜欢用”。比如:

教师端:讲桌高度可调节、屏幕角度可倾斜,避免 “弯腰写板书”“仰着头看屏幕” 的尴尬;教师休息室配备储物柜、洗手台,让老师有 “放松的空间”。

学生端:座椅的高回弹海绵、小组桌的无线充电、板书的 “扫码保存”,这些细节能让学生 “觉得方便、觉得贴心”。

说到底,高校智慧教室的建设标准,不是 “规定要装多少个屏幕、多少台摄像头”,而是 “能否让教学更有温度、让学习更有活力”—— 当老师不用再花 20 分钟调试设备,当学生不用再 “抄不完板书”,当小组讨论能 “即时共享成果”,当数据能 “帮老师找到学生的薄弱点”,这样的智慧教室,才是真正 “有用” 的。

上一篇:智慧课堂互动教学系统设计

下一篇:高校智慧教室建设方案